計算機科學技術系

科技賦能 知行合一

基本情況介紹

計算機科學技術系成立于2000年,在編教職工50人,其中正高職稱4人,副高職稱19人,博士研究生7人,在讀博士6人,唐山市鳳凰青年英才1人。有計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程、人工智能、數字媒體技術五個本科專業,在校學生約1400人。

計算機科學技術系擁有唐山市環境虛擬仿真重點實驗室1個,唐山市數字媒體安全基礎創新團隊1個,協同創新中心1個,人工智能教育機器人研究所1個;教學實驗中心1個,下轄9個專業實驗室,設備總值2000余萬元。計算機科學與技術專業為校一流本科專業,數據結構為省級一流課程及省級創新創業課程,計算機網絡、C++與面向對象程序設計為校級精品課程。

近三年,計算機科學系共承擔各類科研教研課題30項,科研獲獎4項。公開發表論文60余篇,出版教材和專著5部,取得軟件著作權17項,專利3項。橫向課題到賬經費300余萬元。學生參加“挑戰杯”河北省大學生課外學術科技作品競賽、全國軟件專業人才設計與創業大賽、中國計算機等大賽獲得省級以上獎勵百余項。

計算機科學技術系堅持以校企合作為基礎,精心構建遞進式創新型人才培養模式,本著以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研結合發展道路的辦學方針,以“校企協同,實踐育人”為理念,構建高素質應用型創新人才培養體系。

黨建引領:黨建領航育人,科技賦能教學

緊扣“為黨育人、為國育才”根本任務,以“黨建領航育人,科技賦能教學”為核心思路,將黨建工作貫穿本科教育教學全流程,構建“思政+專業”雙輪驅動的育人體系,推動黨建優勢轉化為教學質量提升、人才培養提質的核心動力,將黨建工作與本科教育教學深度融合構建,確保教學工作始終對標國家戰略需求與行業發展方向。

深耕課程思政,筑牢思想根基:實施“課程思政全覆蓋”行動,成立以黨員教師為骨干的課程思政研發小組,系統梳理《數據結構》《操作系統》《機器學習》等20余門核心課程的思政元素,形成“知識點+思政點+案例庫”三維教學資源包。在專業課程教學中融入“國家網絡空間主權”案例,引導學生在代碼編寫、系統設計中厚植愛國情懷與責任擔當,實現黨建工作與教學工作同頻共振,為國家培養“懂技術、有擔當、能奉獻”的計算機專業人才。

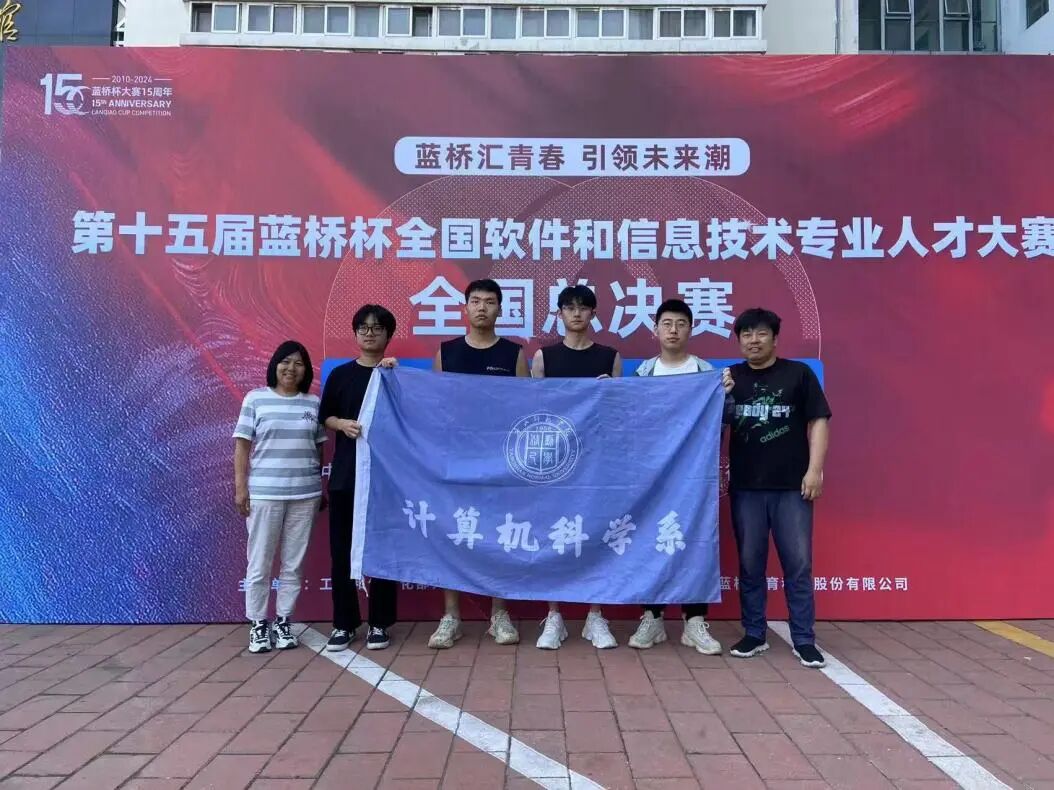

創新實踐載體,深化育人實效。依托系部專業優勢創新實踐育人,組織學生黨員成立“數字幫扶志愿服務隊”,深入鄉村中小學開展“智慧星光”育人支教志愿服務實踐活動,到豐南錢營李毫村和林子里村開展“手拉手”科技支農服務活動,解決實際電商技術問題4項,讓學生在服務美麗鄉村建設工作中錘煉專業技能;打造“黨建+科研育人”團隊,以黨員教師為核心組建3個教學創新團隊,帶領學生參與國家省市級大創項目、學科競賽,近三年獲“挑戰杯”“藍橋杯”等賽事獎項40余項,實現科研能力與思想覺悟同步提升;建立“黨員教師幫扶機制”,每位黨員教師對接3-5名學業困難或就業迷茫學生,通過“一對一”學業輔導、職業規劃指導,幫助學生明確發展方向,就業率保持在98%以上。

立德樹人:技術筑基、德育鑄魂

始終將“立德樹人”作為教育教學的根本任務和中心環節,將思想政治教育貫穿于人才培養的全過程,致力于培養德才兼備、全面發展的時代新人。立足“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”根本問題,以“技術筑基、德育鑄魂”為核心思路,構建“價值引領、能力培養、知識傳授”三位一體的立德樹人體系,將育人目標貫穿本科教學全周期,著力培養兼具扎實計算機專業能力與高尚職業操守的復合型人才。

強化理論武裝,筑牢信仰之基。堅持用科學理論武裝學生頭腦,引導學生深刻理解歷史與現實,堅定“四個自信”,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,將個人理想融入國家發展和民族復興的偉大事業中。

融入專業教學,實現協同育人。注重將思想政治教育有機融入各專業課程教學中,深入挖掘各類課程蘊含的思政元素和育人功能,實現知識傳授、能力培養與價值引領的有機統一。

拓展實踐載體,增強育人實效。計算機科學技術系積極拓展第二課堂,組織學生參與社會實踐、志愿服務、主題教育活動等,引導學生在實踐中了解社會、服務群眾、鍛煉品格,使思想政治教育更具吸引力、感染力和實效性。

專業建設:需求牽引,創新驅動

計算機科學技術系現有本科專業5個,全部為工學,其中計算機科學與技術專業為校級一流專業,人工智能專業為我校與西南交通大學聯合培養專業。專業建設依托教研室和教學團隊開展,建有計算機科學與技術校級優秀教學團隊、網絡工程校級優秀基層教學組織。全部專業依據工程教育認證標準,按照學校“服務國家和區域的經濟社會發展,多學科交叉融合”的辦學定位,培養計算機及相關領域的復合型應用人才。經過大學4年的學習和畢業5年左右的工程實踐,培養學生能夠適應社會經濟發展需求,分析、解決計算機及相關領域復雜工程問題,具有社會責任感、創新意識和創新能力,擁有全球化意識、國際視野和職業競爭力,能夠勝任團隊的核心工作。

計算機科學技術各專業均制定了專業加方向模塊的培養方案,充分發揮我系特有的人工智能專業優勢,賦能各專業具有專業特色的應用型人才的培養。通過開設包括各類應用軟件設計(桌面應用軟件、Web信息管理系統、移動應用軟件、人工智能應用程序等)、網絡及物聯網硬件系統開發、維護與管理、網絡空間安全、計算機游戲設計等專業方向,培養學生計算機技術應用創新的綜合能力。

課程建設:內容優化,產教結合

以提升課堂教學效果為目標,開展教學改革。樹立以學生為中心、產出導向、持續的教學理念,深入推進啟發式、探究式、討論式教學改革,注重過程性考核,探索非標準化考試。近三年建設在線開放課程43門,其中《數據結構》為省級一流課程、省級創新創業課程;《計算組成原理》為校級一流課程,獲省級課程思政競賽三等獎;《計算機網絡》《C語言程序設計》為校級精品課程。通過線上線下混合式教學方法改革和在線開放課程資源建設,促進學生主動學習,提高學生學習效果。

推動數字驅動的教學改革。通過采用先進的在線虛擬仿真系統,如PTA、頭歌、百度飛槳等平臺,以及我系教師自主研發的程序設計類課程在線評測考試系統,實現了程序設計等實踐類課程教考完全分離,上課資料實時上傳,自動生成練習、考試試卷。此外,近年雨課堂、學習通的使用率覆蓋全部專業課,以實現個性化的課堂教學、便捷化的資源分享、可視化的數據分析、智能化的推薦系統,為課堂教學和課后追蹤提供了有力的支持。

人才培養:錨定應用,構建多元育人體系

秉持“學生中心、產出導向、持續改進”教育理念,錨定京津冀區域產業與國家戰略需求,構建“五育融合+產教協同”的應用型人才培養體系。以《國標》為基準,各專業反向設計培養目標與課程體系,建立“培養目標—畢業要求—課程體系”支撐矩陣,每門課程對應3-5個畢業要求指標點,確保人才培養與社會需求同頻共振。

將“五育”全面融入學分管理,設32學時勞動教育必修課、2學分美育選修課,實施“第二課堂成績單”制度;實踐教學學分占比超25%,本科生畢業論文(設計)100%源于工程實踐,近三年抽檢合格率100%。深化產教融合,建立19個校外實習基地,與企業共建人工智能與機器人教育研究中心,合作開發4門課程及4個真實項目案例;打造“課程—訓練—競賽—培育”雙創體系,開設2學分雙創必修課,2023年超60%學生參與“互聯網+”大賽,近三年獲省級以上競賽獲獎數十項,為復合型人才培養提供路徑支撐。

實習實踐:專業實訓,項目實戰

統籌規劃實踐教學環節,構建結構清晰的實踐教學體系。加強實踐教學頂層設計,構建了基礎與認知實踐(基礎實驗)、專業基礎與技能實踐(專業實驗、課程設計、認識見習、生產實習)、綜合訓練與創新實踐(畢業實習等各類實習、畢業設計、學科競賽)、素質教育與社會實踐(軍事訓練、公益勞動、思想政治實踐、“三下鄉”活動等)4個部分協同推進的實踐教學體系。

深化實踐教學改革,提升學生實踐能力。依托9個專業實驗室,建立開放實驗教學機制,設置設計型、綜合型實踐項目,將科研成果和教改成果融入實踐教學改革中,培養學生綜合分析問題、解決問題的能力以及團隊協作精神。

以提升學生綜合實踐能力為出發點,統籌校內外實踐教學資源,形成了“基礎—綜合—專業—創新”四層進階的實踐培養路徑。構建了以校內外資源共融,課內外能力共建的“兩貫通、三體系、四結合”的實踐教學體系。

師資隊伍:引育并重,夯實教學核心力量

堅持“師德為先、能力為重、引育并舉”原則,構建“選育管用”一體化師資建設體系。以師德師風為第一標準,成立師德師風領導小組,實行評聘考核“一票否決”,近三年1人獲市級師德先進個人、1人獲“育人先鋒”,無師德失范行為,筑牢教師育人思想根基。

現有專任教師44人,碩博占比90.9%、高級職稱占50%,4人有境外學習經歷,隊伍結構持續優化。創新“一基雙能三階”教師發展模式,近三年12人赴國內外訪學、讀博或企業掛職,150人次參與教學能力培訓;獲省級一流課程1門,立項教研項目24項(省級5項),3人獲市級以上教學競賽獎勵,教師教學與產學研用能力雙提升。落實教授授課制度,2024年教授主講本科課程占比100%、人均414學時,100%的專業課程由高職稱教師任負責人,建立5個基層教學組織,2024年網絡工程教研室獲評優秀,為教學質量提供核心保障。

培養成效:質量口碑雙優,服務區域發展

以人才培養質量提升為核心,從達成度、適應度、滿意度三維度凸顯育人成效,實現教育教學與區域發展的深度耦合。人才培養目標達成度高,2024屆畢業生就業率98.13%、學位授予率99.6%,調研100余家用人單位及500余名畢業生,對畢業生專業素質、實踐能力評價優良,近三屆畢業生職業能力達成度超90%,德育素養提升顯著。

就業適配性強,75%以上畢業生留京津冀就業,60%投身計算機領域,精準對接區域產業需求,為京津冀數字經濟發展提供人才支撐。生源質量穩步提升,近三年年均招生350人(河北考生占90%),2024年專業錄取超本科線64分,社會認可度持續提高。學生綜合素質突出,考研率達14.25%、先進個人500余人次,實現“知識、能力、素質”協同發展,彰顯應用型人才培養的核心價值。